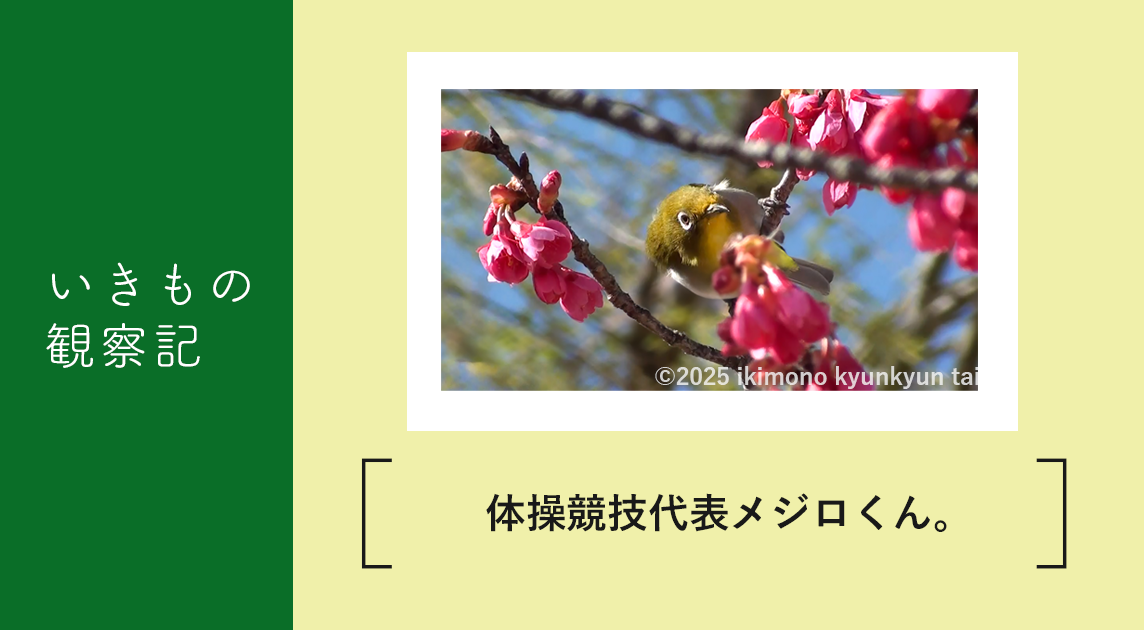

【いきもの観察記】体操競技代表メジロくん。

目次

メジロは柔軟性とバランス感覚が優れている

桜や梅が咲く時期になると必ず蜜を吸いにやって来るメジロ。桜を吸うメジロは「サクジロー」梅を吸うメジロは「ウメジロー」と愛称がつくほど人気の鳥です。

うん、確かに可愛い。忙しなく飛び回って絶え間なく花の蜜を吸う仕草を見ると頬が緩みます。またその時の姿勢が体操選手さながらで面白いんです。体を逆さまにしたり、そこからさらに首を曲げてみたり、マイケルジャクソンのゼログラビティのような姿勢で次に吸う花を選定していたり。すごい体勢で蜜を吸っています。

鍛え抜かれた柔軟性とバランス感覚と体幹。まさに体操選手です。とんでもない体勢から素早く別の花や枝へ飛んでいってしまうので、瞬発力も絶対に鍛えられていますね。

ルックス面もイケてるメジロ

体操選手としての技術力はさることながら、ルックスの面もめちゃくちゃ可愛いメジロ。鮮やかな黄緑色、名前の由来にもなっている目の周りの白い縁取り、口ばし下の黄色、色合いとバランスが最高です。ポテッと丸々した体型も愛らしくて見ていると和みます。

とはいえ、正面から見た顔は可愛さと鋭さを兼ね備えています。厳しい自然界を生き抜くために必要なブレない芯を持っているようです。