【いきもの観察記】アブラゼミの擬態技術を解明する。

道に落ちていたアブラゼミの翅を回収し、じっくり観察すると擬態技術に関する面白い発見がありました。

今回は、その面白い発見を話しながら、アブラゼミの擬態技術を解明したいと思います。

1.葉っぱ模様

アブラゼミの翅と言えば、セミの中では珍しく色がついていることで有名。明るい茶色・濃い茶色・白に近いベージュ色の約3色が混ざっているまだら模様です。

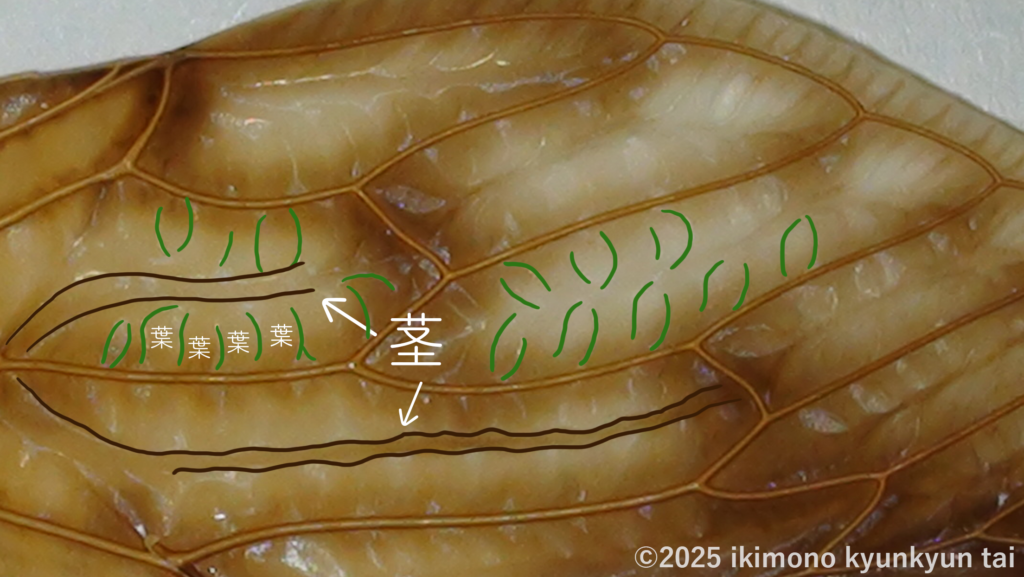

今回注目するのは、翅脈で区切られている各ブロック内の細かい血管。よく見ると、1本通っている太い茎(写真の茶色部分)に何枚もの葉っぱ(緑色部分)がついているような模様です。

これこそがアブラゼミの翅をまだら模様にしている要素だと考えています。

生きている頃の翅は、写真で透明になっているところが濃い茶色または明るい茶色、白くなっているところが白に近いベージュ色だったはずです。こんなに細かく明るい茶色・濃い茶色・ベージュ色が混ざっていれば、木に止まっているとき完璧なカモフラージュになります。

昆虫採集でまんまとハマった擬態技術の一部を解明できた気がします。

2.ユニークな形

各ブロックの葉っぱ模様を観察していると、ブロックそのものの形が全く違うことに気づきました。

しかもどれも結構面白い。何に似ているかと言われればちょっと分からないが、面白い。

現在の翅脈が生き残るためには最適だった、それだけのことかもしれませんが、自然造形ってすごい。各ブロックが全て同じ形だった場合、均一なまだら模様となり、擬態技術が少し低下しそうです。

なるべくしてなった今の翅脈に、機能性と造形美を感じます。

もしかしたら、はるか昔にはもっとユニークな翅脈が存在していたかもしれないし、100年後のアブラゼミはもっと複雑なまだら模様になっているかもしれません。もしくはカモフラージュする必要がなくなり、まだら模様をやめている可能性も(笑)

アブラゼミの擬態技術

じっくりアブラゼミの翅を観察し、

・翅脈内のブロックに潜む葉っぱ模様

・それぞれ異なるブロックそのものの形

が、アブラゼミの擬態を可能にしている要素だと感じました。

大体のセミは翅が透明ですが、珍しく有色の翅をもつアブラゼミ。ある日突然、色をつけてみたら意外とカモフラージュできて生き残れることを発見したセミがいたのかも?と想像してしまいます。

他にもニイニイゼミという、これまた有色の翅をもつセミがいるので、今年ゲットしてまた翅の模様をじっくり観察したいと思います。(サイズ感が小さくて可愛い・翅の模様がすごいと前評判を聞いているので、めっちゃ楽しみ。)

コメント