【ツマグロヒョウモンの幼虫】蛹になる前に現れる変化

こんばんは。いきものキュンキュン隊です。

今回はツマグロヒョウモンの幼虫が蛹になる前に現れる変化について話します。

アゲハチョウの幼虫であれば「ガットパージ(下痢便)」が出て「前蛹」になりますが、ツマグロヒョウモンはそれがありません。そのため、いつ蛹になる準備を始めるのかタイミングを見極めるのが難しいです。

しかし、ツマグロヒョウモンにも変化の前兆はあります。

幼虫の大きさ

まず大きさについてですが、全長およそ4~5cm・全体的にムチムチとした体型 になったなーと思ったら、その3.4日後には前蛹になります。

もし脱皮した日が分かる場合は、4齢から終齢になった日から5~6日後には前蛹になるはずです。いつ脱皮したか正確な日にちを記録するのは難しいですが、飼育ケース内に 黒いもじゃもじゃの塊・昔の顔(黒い物体)が落ちていたら脱皮した合図です。

幼虫の大きさと脱皮回数から考えてある程度前蛹になるタイミングを推測することは可能だと思います!

葉っぱを食べる量

次に葉っぱを食べる量ですが、終齢幼虫になった時からハンパない量のスミレを食べるようになります(笑)

食べるペースは7時間で大体4.5枚(葉の大きさは約6~7cm)を綺麗に完食するくらい。寝る前に新しい葉っぱを入れても朝起きたらきれいさっぱり無くなっている感じです。

食べる量に比例してうんちの大きさが特大サイズになるのも、ツマグロヒョウモンの幼虫が蛹になる前に現れる変化の1つ。朝起きて葉っぱは皆無、うんちは大量という日が約5~6日続きます(笑)

しかし、前蛹になる直前は 葉っぱを全く食べなくなるのが最大の特徴。

目の前に葉っぱがあるのに全く食べず、じーっとしてひたすらうんちを出し続けます。全て出し切ってうろうろ動き回り始めたら、いよいよ前蛹になる場所を探している合図です。

蛹になる前に用意すること

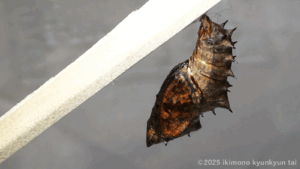

ツマグロヒョウモンの前蛹は「垂蛹型(すいようがた)」と言って、ぶら下がるタイプ です。そのため、割り箸や枝でぶら下がれる場所を作る必要があります。

現時点(2025年9月7日)では、飼育ケース内に 割り箸を立てかける作戦 がオススメです。割り箸の上の部分は念のため両面テープで固定しておくと、幼虫が登っても動かないので安全だと思います。高確率で登ってきてくれます。

もし飼育ケースの蓋の裏や壁で前蛹になっていても、きっと大丈夫です。幼虫を支える糸は私たちが思っているよりすごく強固に作られています。ちょっとやそっとの振動では落ちません。(糸の強度が弱い場合もあるので100%断言はできません。)

無事、前蛹になったら次はいよいよ「蛹化」です。蛹になるまでの詳細についてはまた次の記事で書きます!