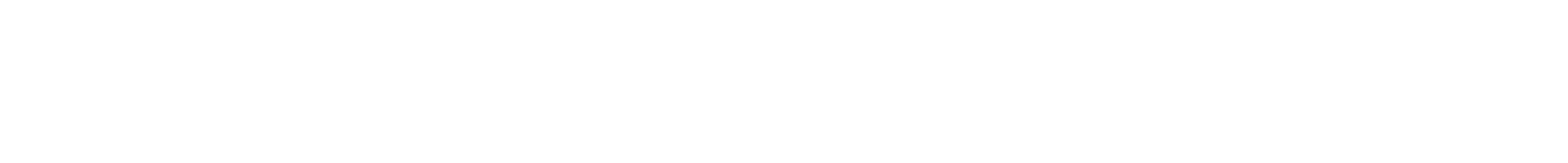

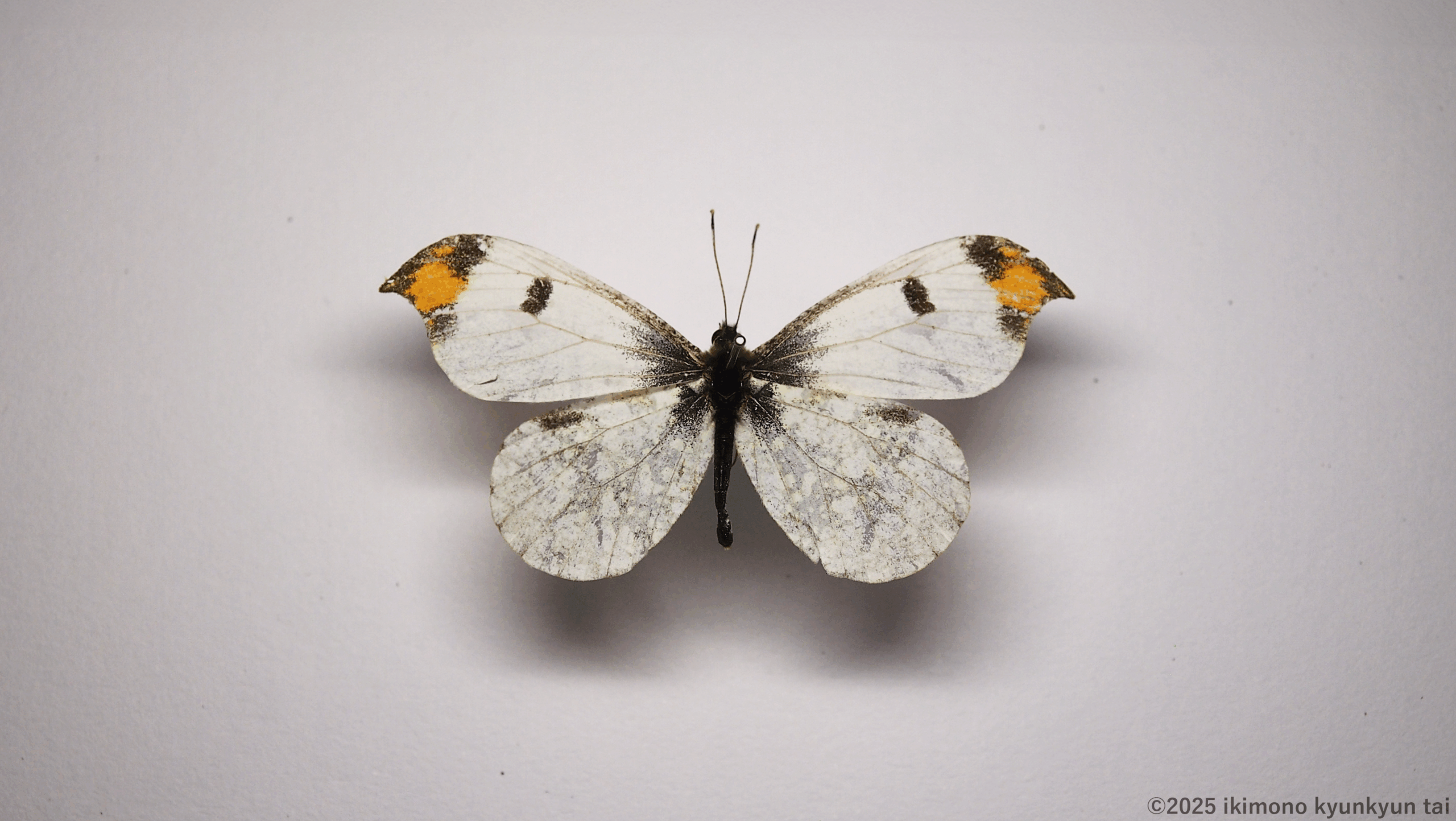

ツマキチョウのオスとは?見分け方・特徴・観察ポイントを解説

春に出現し夏になる頃には姿を消してしまうツマキチョウ。漢字表記は「褄黄蝶」、学名は「Anthocharis scolymus(アンソカリス・スコリムス)」となっています。シロチョウ科に属する蝶です。

ツマキチョウの基本データはこんな感じ。

・大きさ:翅を広げた状態で約4.5cm(モンシロチョウより小さい)

・色と模様:全体的に白い翅、前翅の先端部分・橙黄色の斑紋が特徴的(メスは白)

モンシロチョウのような黒い斑点

後翅の裏側の「雲状模様」もかなり特徴的

・翅の形:前翅の先端部分・美しいカーブを描きながらやや鋭角に突出し、尖っている

・生息地:北海道~九州

今回は「ツマキチョウのオス」の特徴や観察ポイントを紹介します。

他のシロチョウとの見分け方

ツマキチョウはシロチョウの中でも特徴的な色彩・形をしています。次の3点のポイントをおさえていれば見分けることが可能です。

・色:前翅の先端部分にある橙黄色の斑紋

後翅の裏側の「雲状模様」()

・形:前翅の先端部分が尖っていること

蝶の中で上記3点の特徴をもっている種類はおそらくツマキチョウだけのはず。また見た目の特徴に加えて、発生時期が「3~5月」と限定的なところもツマキチョウの特徴です。3カ月の間に一斉にワァーーーと飛び、6月になった途端サーといなくなります。

オス・メスの見分け方

ツマキチョウにおけるオス・メスの見分け方は「前翅先端部分の斑紋の違い」が最も明瞭で分かりやすいです!

(他にも大きさや行動に違いがあります。)

ズバリ!

・オス:橙黄色で非常に良く目立つ、比較的小さい、活発に飛び回る

・メス:白色で地味な印象、比較的大きい、草地などで静止

オスはツマキチョウらしい特徴をもっているので見つけやすいですが、メスは前翅先端部分の斑紋が白くあまり飛び回らないので見つけにくいかもしれません。

ちなみに、2025年はオスを3匹捕まえて「ツマキチョウ3兄弟」を結成することになりました(笑)

メスは見つけるのが難しい印象です( ̄▽ ̄;)

生態・行動

ここではツマキチョウの成虫の生態や行動について詳しく解説します。

・成虫が好む花:タネツケバナ、ハタザオ、ムラサキハナナ(正式名称:オオアラセイトウ)などアブラナ科

・卵を産む場所:タネツケバナ、ハタザオ、ムラサキハナナ、イヌガラシなどアブラナ科

・飛び方:素早く小刻みに、低いところを直線的に飛ぶ

吸蜜植物も産卵植物も野草として広く分布しているので、公園や河川敷 などで観察可能。整備された花壇よりも、ある程度放置された草地のほうが見つかりやすいと思います。

しかし野草であるがために夏を迎える前にツマキチョウの卵や幼虫がくっついている草が刈られてしまう可能性があるので、もし見つけたら家で飼育・観察してみるのも良いかもしれません♪

観察のコツ

ツマキチョウを観察するコツは「3~5月の良く晴れて気温が上がっている午前10~午後14時」です!

特に「4月中旬から5月上旬」がオススメ。気温と天候条件がそろえば、この時期に行くとほぼ100%で見つけられます。

5月下旬以降 に探しても全く見つからないので、そこは要注意です。(近年の温暖化の影響により多少前後するかもしれません。変化があったらまた更新します!)