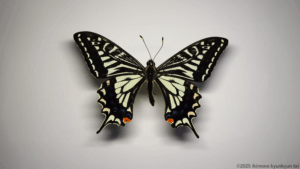

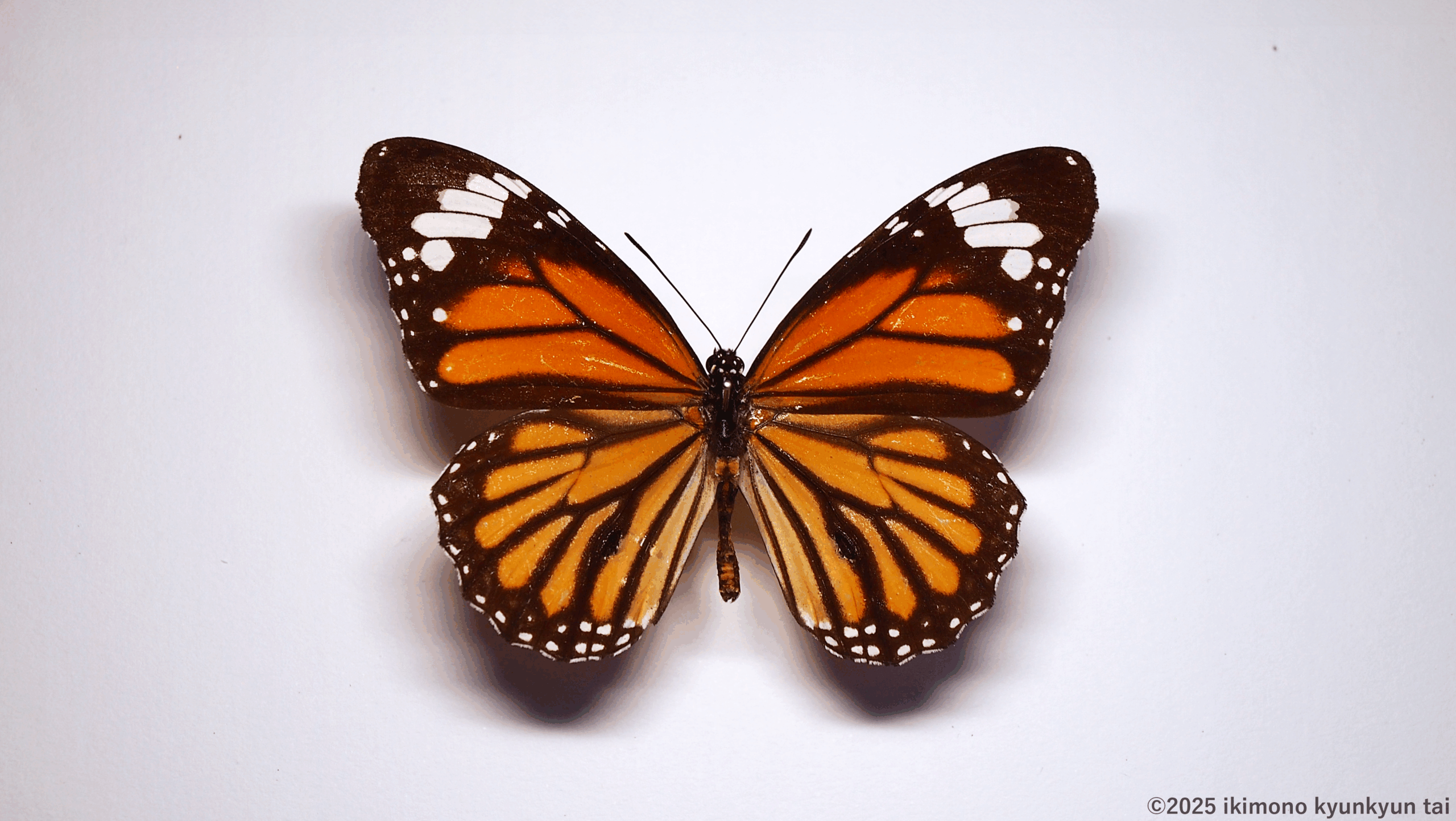

スジグロカバマダラのオスとは?見分け方・特徴・観察ポイント解説

こんなに綺麗な蝶なのに体内には毒をもつスジグロカバマダラ。(手で触っても問題ありません!)

漢字表記は「筋黒樺斑」、現在の学名は「Danaus genutia(ダナウス・ジェニューティア)」、英名は「Plain tiger(コモン・タイガー)」となっています。タテハチョウ科に属する蝶です。

スジグロカバマダラの基本データはこんな感じ。

・大きさ:翅を広げた状態で約6.5cm

・色:全体的にオレンジ色

・模様:黒い筋模様、前翅先端部分と後翅縁部分の白い斑点、

白い縁取り、体にドット模様

・生息地:宮古島以南の南西諸島

今回は「スジグロカバマダラのオス」の見分け方・特徴・観察ポイントを紹介します。

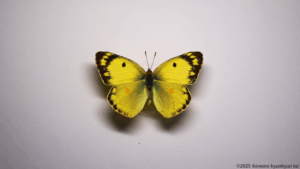

他のタテハチョウとの見分け方

スジグロカバマダラは日本に生息するタテハチョウの中で最も濃く「オレンジ色の翅に黒い筋」の模様が入っている蝶だと思います。

同じタテハチョウ科の「ツマグロヒョウモンのメス」と少し似ていますが、次の2点において明確な違いが認められます。

・翅全体のオレンジ色がかなり濃い

・前翅先端部分と後翅縁部分の黒と白い斑点のハッキリとしたコントラスト

さすが毒持ちのスジグロカバマダラ。

派手な見た目で毒アピールをすることで、天敵に食べられるのを防いでいます。

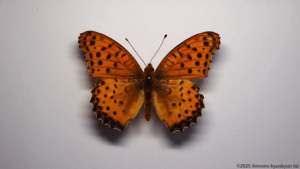

オス・メスの見分け方

スジグロカバマダラにおけるオス・メスの見分け方は「後翅の裏側中央あたりに黒いスジで囲まれた白い部分があるかないか」です!

ズバリ!

・オス:後翅の裏側中央あたりに黒いスジで囲まれた白い部分がある

・メス:後翅の裏側中央あたりに黒いスジで囲まれた白い部分がない

オスにしかないこの特徴は「性標」と呼ばれるもので、他の蝶にも存在しています。

スジグロカバマダラがもつフェロモンの香りは分かりませんが、スジグロシロチョウは1度捕まえた際にレモンの香りがしたことを覚えています。

生態・行動

ここではスジグロカバマダラの生態・行動について詳しく解説します。

・成虫が好む花:タチアワユキセンダングサ、センダングサ

・卵を産む場所:リュウキュウガシワ(ガガイモ科)

・飛び方:ひらひら優雅に、そして堂々と飛ぶ

成虫が好む花としてタチアワユキセンダングサ以外のものもありますが、タチアワユキセンダングサがスジグロカバマダラの大好物という可能性が高いです。以下のような文章を見つけました。

黄色い花にはまったく飛んで来ないが、白い花(タチアワユキセンダングサ)が群生している場所では多数の本種が飛び交っていた。

スジグロカバマダラ | https://mushinavi.com/navi-insect/data-cho_kabamadara_sujiguro.htm

スジグロカバマダラを確実に観察したい時はタチアワユキセンダングサが群生している場所を探すと良いかもしれません!

観察のコツ

他の蝶と同様に「吸蜜中・産卵中」が最も観察しやすいと思います。

しかし野生のスジグロカバマダラは宮古島以南の南西諸島にしか生息していないため、そう簡単に実物を観察することはできません。

そこでオススメしたいのが 昆虫館での観察 です。日本各地にある昆虫館でスジグロカバマダラの標本を眺めたり、実際に飛んでいるスジグロカバマダラを観察できる所もあります。

今回は特に観察環境が整っている注目の昆虫館を3カ所ご紹介します。

【施設情報】

■ 名称:伊丹市昆虫館

■ 所在地:〒664-0015 兵庫県伊丹市昆陽池3-1 昆陽池公園内

■ 公式サイト:https://www.itakon.com/

■ 観察におすすめの理由:チョウ温室内にスジグロカバマダラを生きたまま展示

(他にも沖縄県にしか生息していない蝶がたくさんいます。)

【施設情報】

■ 名称:足立区生物園

■ 所在地:〒121-0064 足立区保木間2-17-1

■ 公式サイト:https://seibutuen.jp/index.html

■ 観察におすすめの理由:大温室内にスジグロカバマダラを生きたまま展示

(他にも沖縄県にしか生息していない蝶がたくさんいます。)

【施設情報】

■ 名称:石川県ふれあい昆虫館

■ 所在地:〒920-2113 石川県白山市八幡町戌3

■ 公式サイト:https://www.furekon.jp/

■ 観察におすすめの理由:チョウの園にスジグロカバマダラを生きたまま展示

(他にも沖縄県にしか生息していない蝶がたくさんいます。)

ぜひ行ってみてください♪